L’ALIMENTAZIONE DURANTE IL FASCISMO : SOBRIETÀ ALIMENTARE ANCHE TRA CHI E' AL POTERE COMPRESO MUSSOLINI PER PROBLEMI DI SALUTE

aprile 6, 2021 alle 1:33 ,

Nessun commento

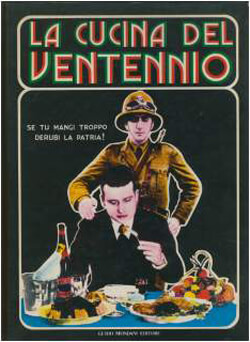

Il fascismo in Italia impone sobrietà, disciplina, obbedienza e alimentazione semplice e ferrea.

Benito Mussolini a causa di un’ulcera gastroduodenale, diagnosticatagli nel 1925, non era un grande consumatore di cibo.

Ripeteva che per i pasti bastassero solamente dieci minuti al giorno.

E spesso declinava inviti con un informale bigliettino di scuse soprattutto se pranzi e cene prevedevano molte portate.

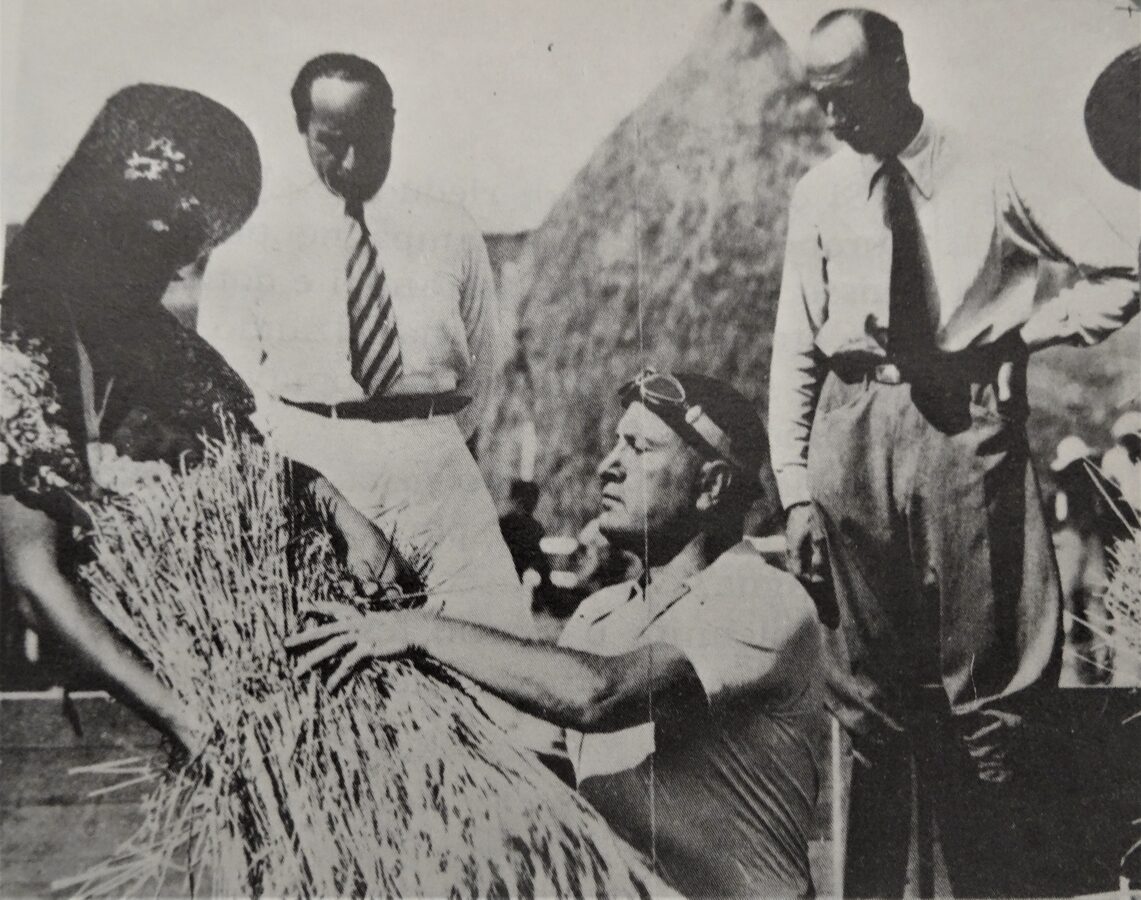

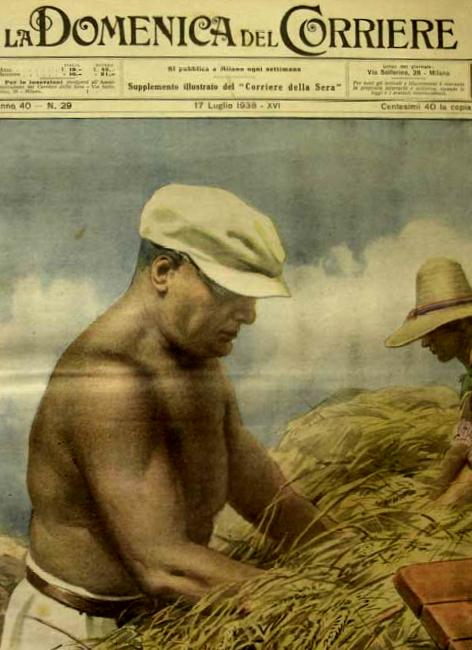

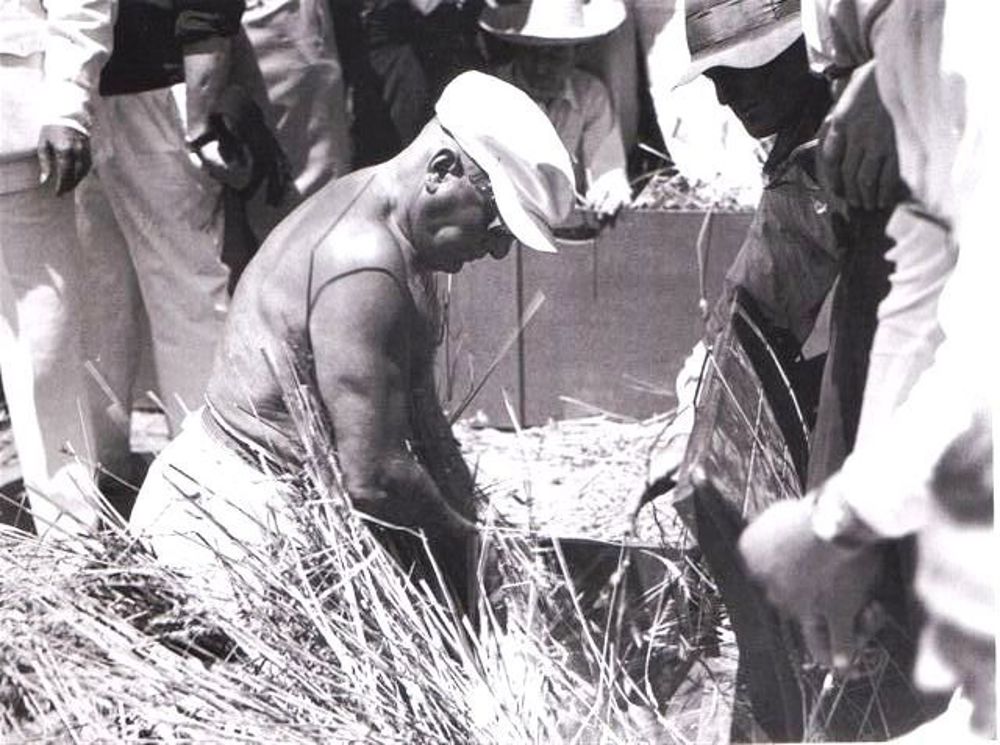

Le immagini di Mussolini mentre trebbia il grano, ampiamente familiari a noi italiani, richiamano immediatamente il binomio fascismo - cibo.

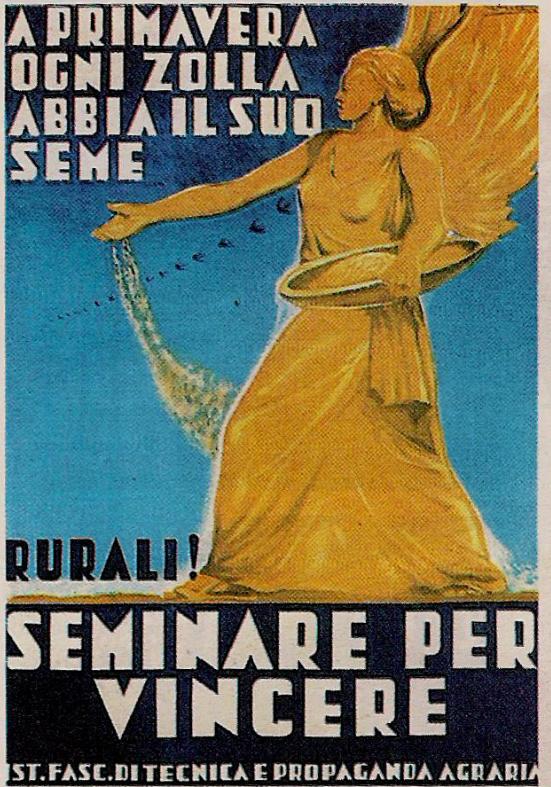

Il regime fascista dispiegò mirate politiche tese a controllare la produzione, la distribuzione e il consumo di cibo.

Già prima della presa di Roma, squadre fasciste organizzarono dimostrazioni in via Condotti al fine di garantire il controllo dei prezzi che l’inflazione del dopoguerra aveva fatto salire vertiginosamente e di assicurare la provenienza italiana dei prodotti venduti.

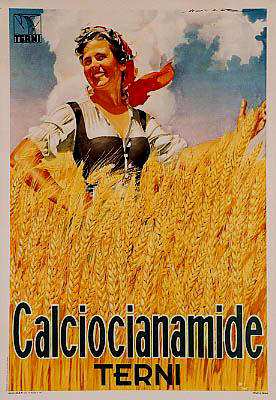

Il pane durante il periodo Fascista divenne uno degli alimenti più sacri.

«Italiani, amate il pane» dice il duce in un poema propagandistico.

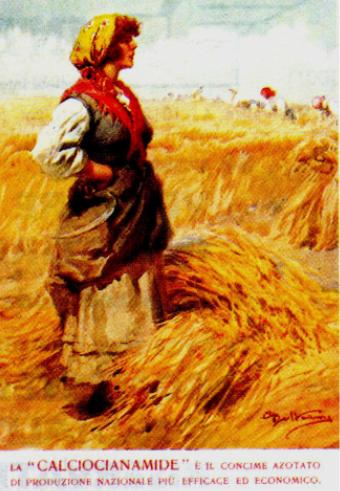

A partire dal 1925, con la "Battaglia del Grano", iniziano a diminuire le esportazioni di grano, cereale primario con cui si produce farina, impiegata nella panificazione.

La “Battaglia del Grano” serviva per rivendicare l’autosufficienza italiana per la produzione di frumento.

Per questo fu al centro di diverse e cicliche campagne propagandistiche, come ad esempio la “Festa del pane”.

Pane che però doveva essere preferibilmente integrale, in quanto richiedeva l’utilizzo di meno frumento rispetto a quello bianco, definito “pane di lusso”.

Lo stesso Mussolini mangiava pane integrale.

Gli italiani vengono esortati a nutrirsi di alimenti salutari come riso, pesce e formaggi locali.

Questi alimenti sostituiscono anche la carne, alimento irraggiungibile per la maggior parte della popolazione, presente solo nelle tavole di cittadini abbienti.

Soprattutto nell’alimentazione contadina, il legume costituisce e sostituisce l’elemento carneo e spesso si accompagna con polenta.

A seguito delle sanzioni per l’invasione dell’Etiopia e poi con l’ingresso nella Seconda Guerra Mondiale, le linee di politica interna in Italia si volgono, in campo alimentare, ad aumentare gli spazi coltivabili nelle grandi città per fornire la massima resa.

Nascono gli “Orti di Guerra”, spazi creati trasformando i parchi e le aiuole delle aree urbane.

Alcuni di questi orti esistono ancora e hanno preso il nome di "Orti Urbani".

Quindi gli orti nelle nostre città sono state introdotti durante il Fascismo per cercare di aiutare la popolazione.

L’iniziativa obbedisce anche all’esigenza di coinvolgere nell’esperienza bellica la popolazione civile e la figura dello studente - coltivatore ne diviene l’emblema.

Negli anni Trenta, il regime conduce una politica alimentare oculata, sobria e “di risparmio” anche nell’ambito dell’alta cucina.

Un esempio di Pranzo del 14 Gennaio 1933 :

Le portate sono costituite da :

Ristretto in tazza

Spigole del tirreno

Asinelli degli Abruzzi in forno

Piselli freschi

Petti di fagiano Duca d’Urbino

Insalata di sedani

Asparagi alla milanese

Pere dama bianca

Preferiti

Cestini di frutta

Vini :

Orvieto secco, Capri rosso, Barolo vecchio, Spumante d’Alba.

Il cartoncino del menu è sobrio, decorato in oro con lo scudo reale di Casa Savoia sorretto da due Fasci Littori : immagine semplice che delinea la condizione politica del tempo.

Le portate, inferiori rispetto ai pranzi di fine Ottocento sia per quantità sia per tecnica di cucina, presentano preparazioni italiane con ingredienti di qualità, difficili da reperire al di fuori della classe aristocratica.

A risentire dell’aria del tempo è anche la decorazione del menu, lontana dai decori e dai monogrammi di inizio secolo.

Il regime fascista utilizza la ricchezza e la varietà della cucina italiana solamente una volta, nel maggio del 1938, quando per motivi propagandistici viene organizzata una mostra di specialità regionali allestita a Roma all’interno del Circo Massimo dove viene costruito appositamente per la manifestazione un «villaggio rustico».

Le trattorie allestite rappresentano città come Torino, Firenze, Napoli e Bologna, e in ciascuna di esse, il visitatore poteva assaggiare, secondo i propri gusti, prodotti tipici regionali.

A partire dal 1936, però, si assistette a una vera e propria penuria di cibo, che nell’arco di dieci anni portò l’apporto calorico quotidiano al di sotto delle 2000 calorie, con grande preoccupazione di medici e scienziati ma anche dei gourmands, che temevano un impoverimento dell’elaborata cucina italiana.

L’austerità divenne comunque uno stile di vita nell’Italia dell’epoca, al punto che, negli anni del miracolo economico, per lungo tempo si continuò a seguire il modello alimentare fascista, fatto di polenta, riso e dell’immancabile minestra.

Negli ultimi anni del regime la disastrosa situazione alimentare contribuì senza dubbio a scalfire il sostegno popolare al fascismo, dal momento che, come ebbe a ricordare il sindaco di Monza, gli stomaci non hanno ideali: conservatori quando sono pieni, diventano anarchici se sono vuoti.